资讯分类

《繁花》收官 王家卫为何找来了半个上海的演员? -

来源:爱看影院iktv8人气:978更新:2025-09-16 14:41:51

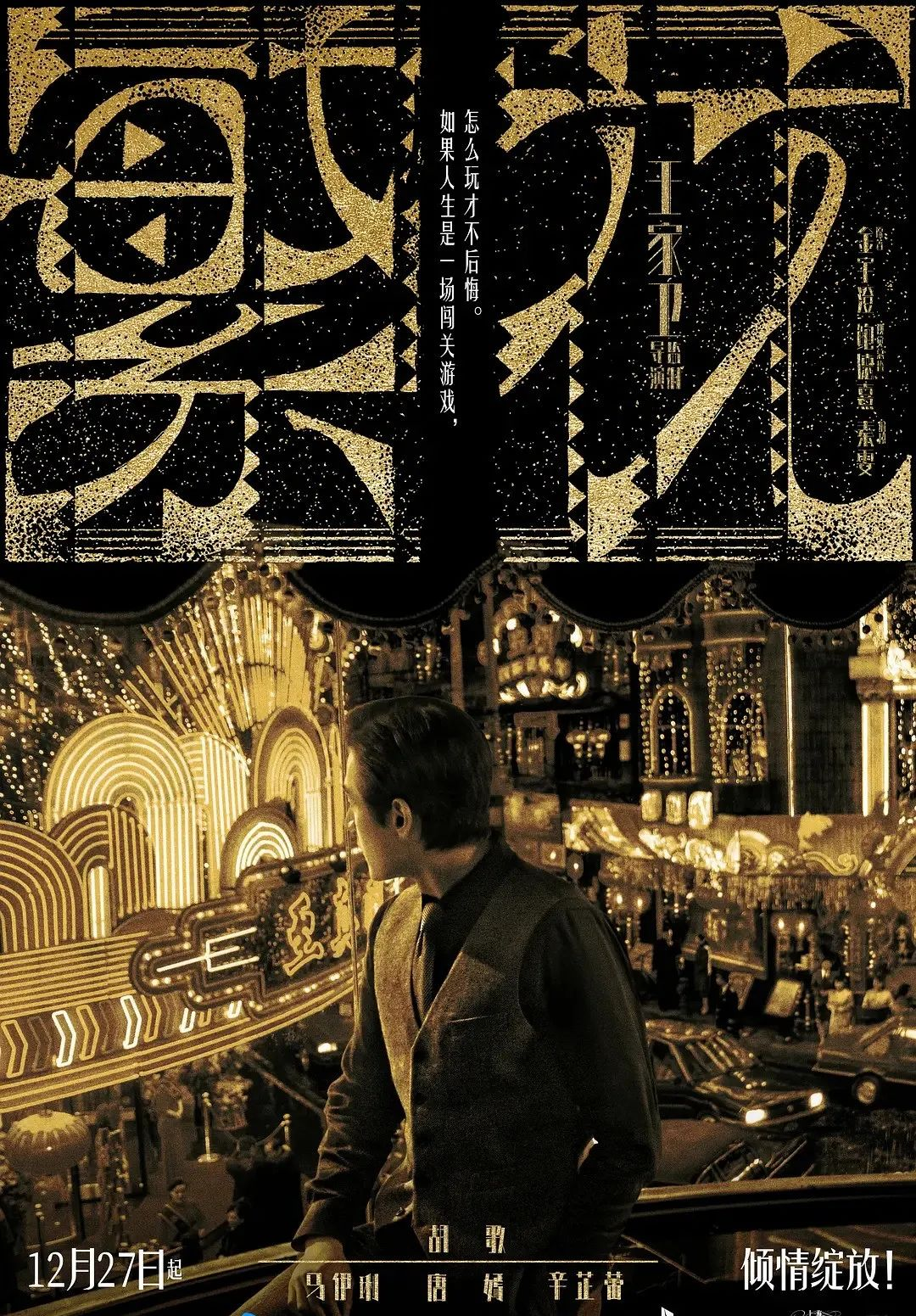

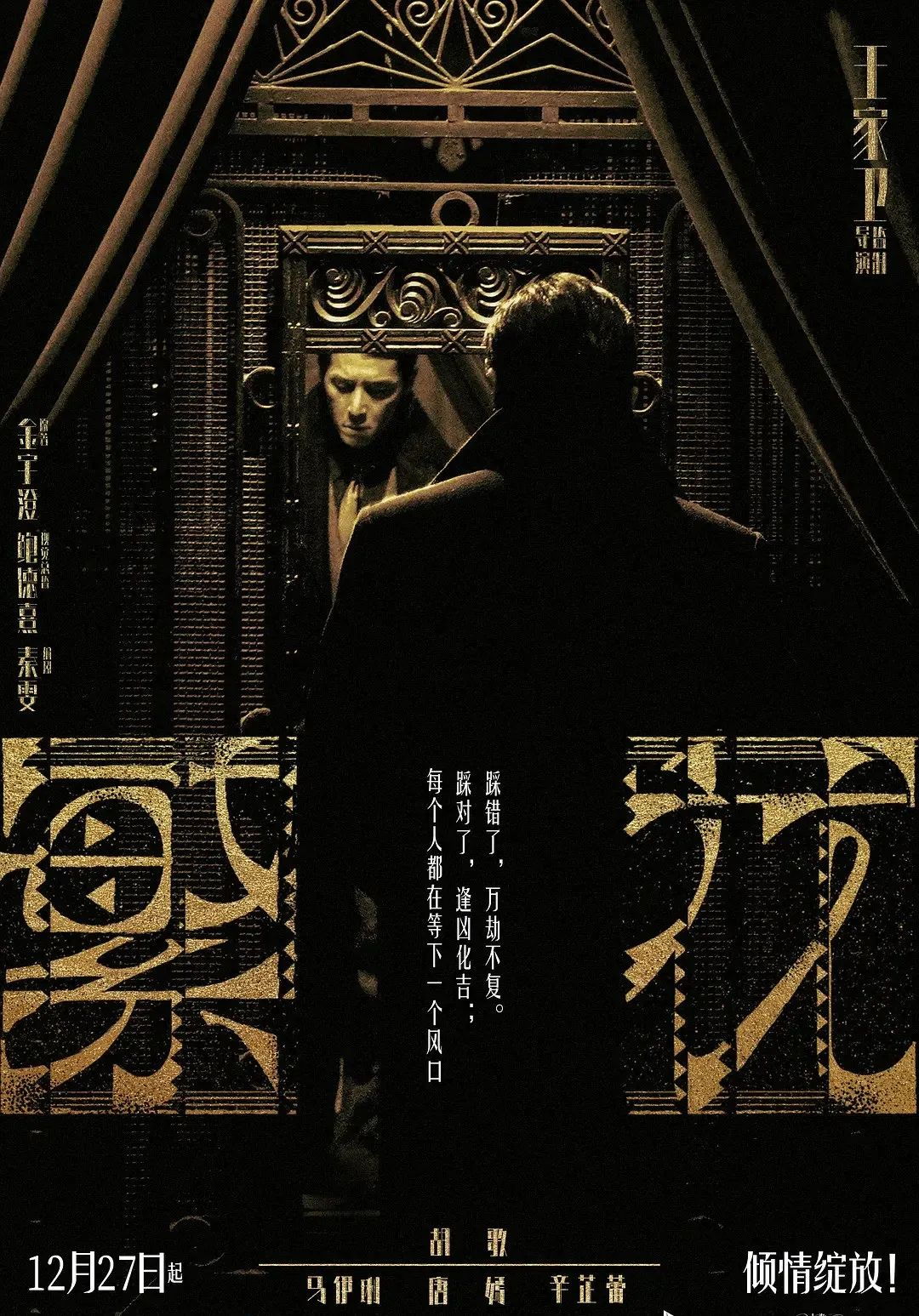

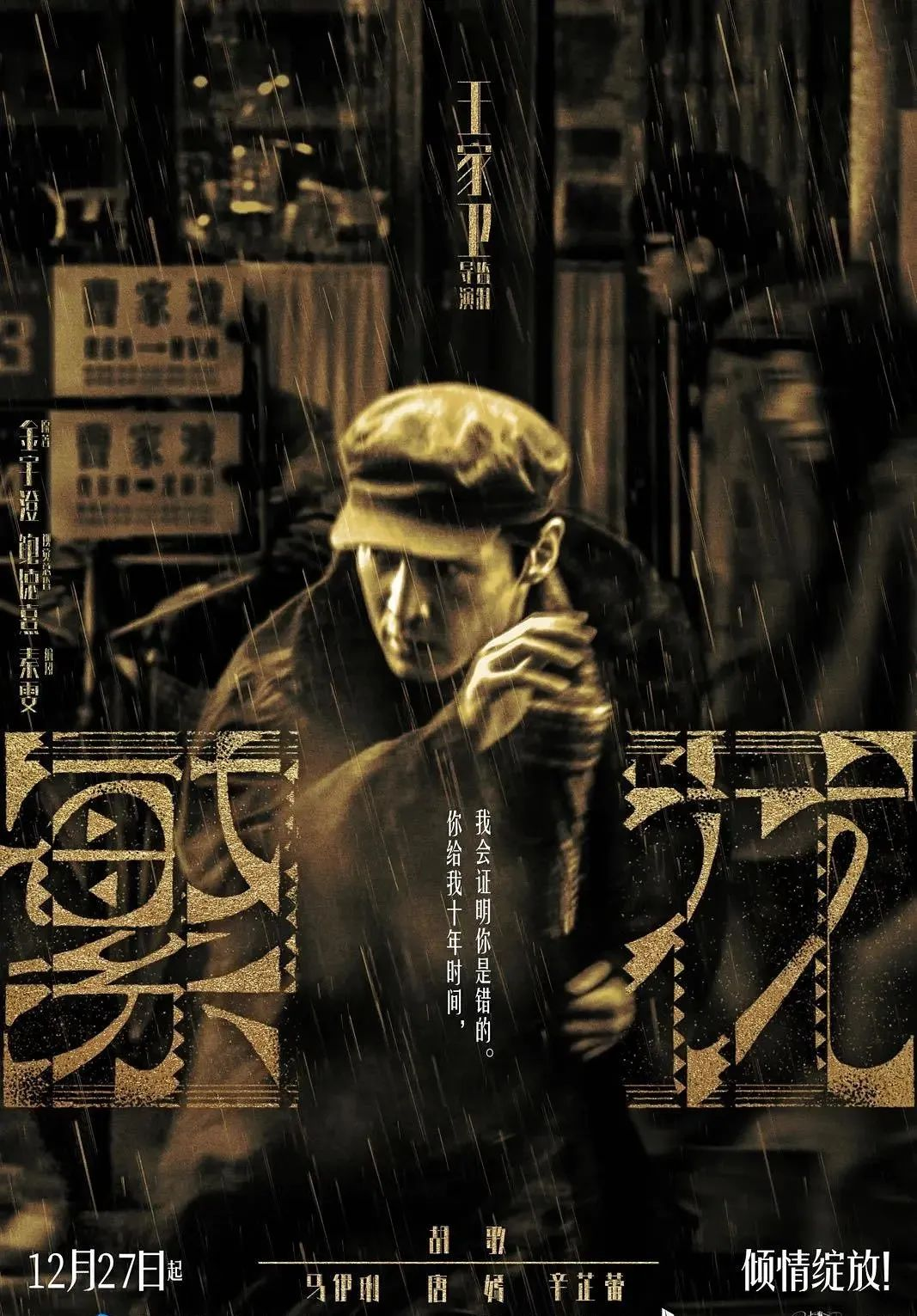

1905电影网专稿“《繁花》对我而言,不是一见钟情,而是一见如故。”十年前,王家卫在香港书展曾如此评价金宇澄的同名小说,随后宣布将以影像形式重塑这一故事。十年后,这部承载着上海记忆的剧作终于与观众相遇,其收视表现持续领跑,成为年度收官之作。作为王家卫的首部电视剧作品,该剧不仅汇聚了109位上海本土演员与电影级主创团队,更以茅盾文学奖获奖原著为基石,开播前便引发广泛关注。播出后,观众盛赞其为“降维打击”、“国剧卷王”,认为其以电影化的叙事手法突破传统电视剧框架,堪称国产剧中的独特存在。在霓虹璀璨、烟火缭绕的上海风貌中,吴侬软语的方言运用成为贯穿全剧的地域与时代印记,也仿佛解锁了剧集的流量密码。

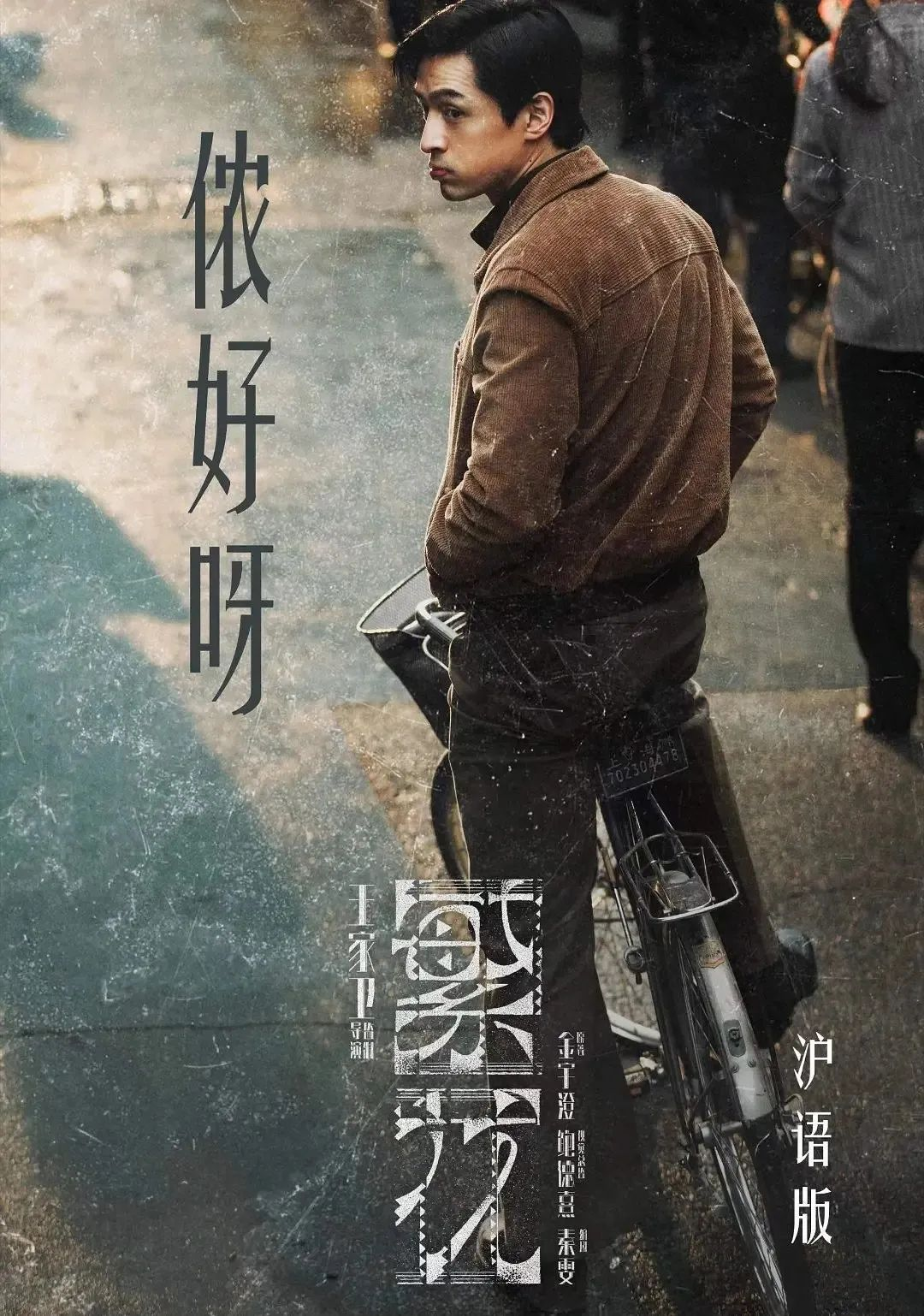

《繁花》原著采用沪语腔调与苏白话本的文体,具有鲜明特色。其叙事手法犹如说书先生娓娓道来,通过时空交错的叙述结构与错综复杂的人物关系,形成密集的对话网络和碎片化的叙事节奏。作者巧妙运用复线结构,将散落的故事元素进行精准整合,呈现出王家卫式的独特风格。全书以上海方言编写,其中大量本土词汇与文化概念为读者理解带来一定挑战,因此衍生出专门的批注版本作为阅读辅助。随着剧集热播,沈宏非的批注本迅速成为畅销书,至今仍处于脱销状态。王家卫确认改编后,演员选角标准尤为严苛,首要要求便是掌握上海话。由此,《繁花》几乎汇聚了所有上海本土演员,甚至包括网红主播与足球教练等跨界人物,共同参与这场对90年代上海风貌的沉浸式还原。制作团队历时三年精心筹备,通过1:1复刻搭建外景场景、收集老上海民居中的历史物件等方式构建起作品的物质基础,而方言则赋予其精神内核。目前观众更倾向选择沪语版本收看,央视采用双语分时段播出模式,东方卫视更专播沪语版本。

当前影视创作中方言的运用主要呈现三种形态:其一为全方言创作,其二为普通话与方言交融的影视作品,如贾樟柯导演的《山河故人》与宁浩执导的《疯狂的石头》,通过多种地域方言在同一叙事空间中共存,营造出独特的文化氛围;其三则为普通话语方言双版本作品,典型代表即《繁花》。沪语版通过还原乡音,激发观众的情感共鸣并营造更自然的亲切感,而其他地域观众则能通过方言语境深入体验故事的时代质感。方言特有的语调体系与在地性表达,不仅承载着语言审美的价值,更能精准呈现上海特有的生活场景与文化符号。采用同期声录制的演员对白,使表演更贴近人物设定,同时方言中丰富的俚语体系与地域特色,使得剧情更真实地还原上海的生活图景,让观众产生强烈的代入感。

胡适曾指出:“方言最擅长展现人的神韵。尽管通俗白话优于古文,但方言更能传递说话者的神情气韵,其中的人物特质如土地滋养的自然流露。”金宇澄则将方言喻为一种独特的地域风味,是文化土壤孕育出的语言精华。从沪语演员以地道腔调演绎《繁花》《爱情神话》等作品,到东北话演员在《平原上的摩西》《人世间》中掀起文艺复兴浪潮,方言正成为突破主流叙事的文化密码。闽宁镇的乡音构建让《山海情》呈现动人叙事,云南方言助力《追凶者也》塑造独特氛围,武汉话演绎的《万箭穿心》与凯里话呈现的《路边野餐》更是印证了这一点。近年来,方言元素在影视创作中持续升温,仿佛一把开启流量密码的钥匙,为作品注入地域特色与人文温度。

方言呈现了城市褪去表象后的独特风貌,细腻地勾勒出生活肌理中的粗粝与精致。当这种多元文化特质与叙事语境交融,便催生出方言载体在传播中的特殊可能性。《繁花》通过沪语构建了独特的文化密码,使每个观众都能在其中寻觅到属于自己的上海印记。在众多方言影视剧的双版本策略中,《繁花》以沪语与普通话的并置形成双重叙事维度,既保留了方言的地域特色,又通过普通话配音拓展了受众范围。这种双版本制作模式虽非首创,但该剧在吴语体系下的叙事语境使普通话版本的适配性更具挑战性,反而强化了其文化传播价值,为收视率奠定坚实基础。

区别于常规影视作品中常见的配音演员替代原声的做法,双版本《繁花》如同双生花般呈现出迥异的艺术风貌。沪语版采用演员原声同期声录制,而普通话版则由演员通过沪普混杂的方式进行配音,这不仅是对台词的简单复刻,更是演员在表演维度上的深度再创作。在沪语与普通话的转换过程中,作品不仅未丢失原有的艺术质感,反而衍生出对故事的多元诠释,使得同一句台词在不同语境下呈现出截然不同的情感色彩。在沪语特辑中,唐嫣坦言配音过程如同重新入戏,她需以全新状态完成所有戏份的演绎。胡歌则指出,普通话版本中马伊琍饰演的玲子更具温柔气质,展现出与沪语版截然不同的角色魅力。

正如评书中'花开两朵,各表一枝'的叙事智慧,沪语版与普通话版《繁花》构建出两个相互映照的文化维度。普通话叙述如同历史长卷的恢弘画卷,而沪语演绎则似市井巷弄里的生活絮语;前者是承载时代变迁的正剧,后者则是浸润烟火气息的世情小说。在语言风格的差异中,阿宝这一角色呈现出双重面貌:普通话版的他以细腻笔触勾勒时代图景,沪语版的他则用诚挚声调诉说人间百态。

当玲子用普通话交流时,她展现出温婉知性的气质;而切换至上海话时,她则展现出独立自主、坚韧不拔的一面,这种语言切换所带来的性格差异彰显了其独特的魅力。

细雨朦胧的场景里,唐嫣饰演的汪小姐撑着伞缓缓转身,眼尾带着一丝嗔意。在沪语版本中,她以铿锵有力的语调说出"急什么啦",展现出坚韧刚强的一面;而普通话版本则将这句台词演绎得柔中带刚,责备的语气下暗藏细腻情愫。

两种版本间并无高下之分,正如每位观众心中都拥有一份独属自己的《繁花》与上海印象。无论是黄浦江畔的璀璨夜景,还是外滩万国建筑群的恢弘气势,亦或是南京路步行街的繁华商厦,抑或弄堂深处万家灯火的烟火气息,上海的面貌始终在光影交错间流变。王家卫的作品始终擅长台词与对白的雕琢,此次更以沪语与普通话双版本形式,融汇东西方叙事美学,使两种语言版本分别承载着极致的文艺表达与市井化的通俗诠释。沪语版本忠实还原了原著的腔调与地域特色,普通话版本则独立生长出独特的故事脉络,与原著中交织并行的叙事线索形成微妙回响。

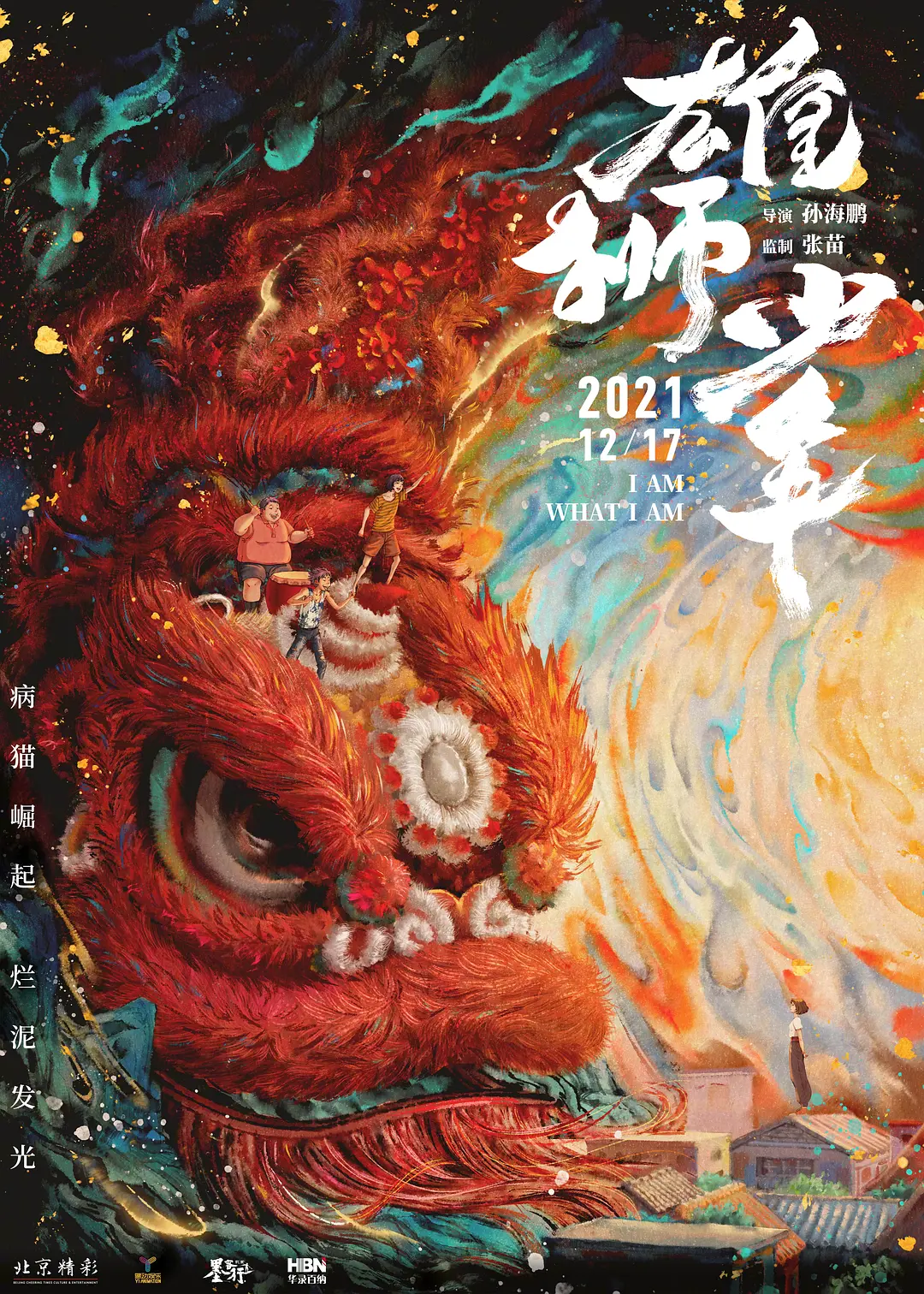

部分以普通话为标准语言的影视作品会推出方言版本以拓展更广泛的观众群体,如《熊出没·原始时代》便打造了河南话、四川话、粤语等五个方言配音版本。方言的融入不仅强化了喜剧效果,还赋予了作品独特的艺术魅力,这种跨语言的创作方式催生了新的艺术表现形式。而《雄狮少年》则通过粤语版的特别制作,精准还原了舞狮文化的地域空间特征,使传统民俗题材在视听呈现上更具沉浸感。

《让子弹飞》除普通话版本外,还推出四川话与山西方言配音版本。这种多样的语言表达不仅丰富了影片的传播形式,更通过方言这一关键的文化符号,为经典作品的解读开辟了更广阔的维度。方言在叙事结构中的运用承载着地域文化特征与社会语境的深层含义,使观众能够从不同语言层面上体会作品的多义性。

《爱情神话》通过沪语对白生动展现了上海的独特市井生活,推动了沪语在更广泛受众中的传播。而《山海情》则以融合西海固、陕西、甘肃等地域特色的泛西北方言版与普通话配音版呈现,观众反馈显示方言版本更具亲和力。然而,配音版因非演员原声导致生活气息流失,且发音差异常引发口型与台词不匹配的尴尬问题。作为一部雅俗共赏的现实主义作品,《繁花》在方言运用上展现出成熟思考。该剧以21世纪初为背景,原著三十余万字的体量与剧集三十集的篇幅相呼应,其双版本制作模式为行业树立了标杆。

《繁花》的双版本呈现中,普通话与沪语交织成独特的叙事维度。金宇澄以文字凝练出上海的气质,将这座城市的烟火气与精明劲浓缩为"不响"二字,而王家卫则通过影像语言,让这个沉默的词语成为叩击时代脉搏的回响。两种语言系统在文本中形成微妙的对话:普通话承载着宏大叙事的历史厚重,沪语则流淌着市井生活的鲜活气息。这种语言分野恰似上海人性格的两面,既有面对时代变革时的沉稳庄重,又保有生活褶皱里的灵动自如。当叙述者在普通话的严肃框架中展开历史图景,方言则以其特有的市井智慧,为故事注入真实的肌理。最终,《繁花》以双语结构完成对上海这座城市的立体呈现,让改革开放的浪潮在语言的共振中持续回荡。

最新资讯

- • GFRIEND出道8周年 成员齐聚纷纷晒合影纪念 -

- • 王楚然一抹烈焰红唇眼神勾人 长卷发披肩尽显成熟韵味 -

- • 雪村俞晴《极限奇援》曝新海报 绝境反击与天灾搏命 -

- • 马思纯仰头嘟嘴卖萌笑容治愈 贴墙摆搞怪pose元气满满 -

- • 李一桐着流苏连衣裙勾勒好身材 气质清冷优雅灵气动人 -

- • 《末路狂花钱》定档5月1日 贾冰小沈阳演绎“不差钱” -

- • 向佐郭碧婷全家福首度曝光 一家六口庆生力破离婚传闻 -

- • 张雨绮戴红色棒球帽穿粉色毛绒大衣 粉嫩吸睛似少女 -

- • 冯小刚新片《非诚勿扰3》票房扑街,“贺岁片之王”晚节不保 -

- • 荣梓杉穿白色连帽卫衣搭黑色棉服 帅气潮流活力十足 -

- • 香港风情电影《男人四十》:中年困境与情感纠葛的深度剖析 -

- • 海莉穿黑色薄纱抹胸裙搭配吊带丝袜 性感夺目十分惊艳 -

- • 《公平竞争》,女友成为自己上司小伙崩溃黑化,真实呈现职场恋情 -

- • 泰星Mike前女友涉嫌参与诈骗 与现任丈夫畏罪潜逃 -

- • 李在明遇刺,看韩国政坛最轰动刺杀:拍成电影大卖,李秉宪拿影帝 -

- • 丁程鑫直播时被私生打电话 淡定挂断继续完成直播 -

- • 邱淑贞女儿沈月看BLACKPINK演唱会 和Rose合照脸贴脸好亲密 -

- • 情欲片大师的顶级重口味,果然非同一般 -

- • 苏有朋穿黑夹克系米白色围巾 洒脱清爽帅气十足 -

- • 太好哭了!聊一聊电影《一闪一闪亮星星》里让我落泪的片段 -